Subtotal: $36.00

Uncategorized

Die verborgenen Muster: Wie Größe unsere Wahrnehmung steuert

Größe ist mehr als eine bloße Maßeinheit – sie ist eine fundamentale Kategorie, die bestimmt, wie wir die Welt sehen, interpretieren und mit ihr interagieren. Von den subatomaren Teilchen bis zu den Superhaufen von Galaxien, von einzelnen Neuronen bis zu globalen Netzwerken: Überall formen Größenordnungen unsere Realität auf spezifische Weise. Dieser Artikel enthüllt die verborgenen Muster, die entstehen, wenn sich die Skala ändert, und zeigt, wie wir lernen können, diese Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und für uns zu nutzen.

Inhaltsübersicht

1. Die unsichtbare Macht der Größenordnungen

Größenordnungen wirken wie unsichtbare Architekten unserer Realität. Sie bestimmen nicht nur, wie groß oder klein etwas ist, sondern verändern grundlegend die Regeln, nach denen Systeme funktionieren. Ein Wasserstoffatom folgt anderen Gesetzen als ein Wasserstoffballon, obwohl beide im Wesentlichen aus demselben Element bestehen. Diese Skaleneffekte durchdringen jeden Aspekt unserer Existenz.

Die antiken Polynesier verstanden dieses Prinzip intuitiv, als sie tausende Kilometer über den offenen Ozean navigierten, ohne moderne Instrumente. Sie erkannten, dass Wellenmuster – eigentlich ein mikroskopisches Phänomen – in ihrer Gesamtheit makroskopische Informationen über entfernte Inseln und Meeresströmungen preisgaben. Indem sie diese feinen Muster der Wellengröße und -richtung interpretierten, konnten sie Landmassen lokalisieren, die weit hinter dem Horizont lagen.

In der modernen Welt finden wir ähnliche Prinzipien in komplexen Systemen wie dem ramses book casino, wo scheinbar zufällige Ereignisse mathematischen Mustern folgen, die sich erst in der großen Stichprobe offenbaren. Was auf den ersten Blick wie reiner Zufall erscheint, entpuppt sich bei genauer Betrachtung als System, das bestimmten Wahrscheinlichkeitsgesetzen gehorcht – ein Phänomen, das bereits die Ursprünge der Wahrscheinlichkeitsmathematik im 17. Jahrhundert prägte.

2. Vom Mikrokosmos zum Makrokosmos: Wie Skalen unsere Realität formen

Wenn wir die Skala wechseln, verändern sich nicht nur die Abmessungen, sondern die fundamentalen Regeln der Physik, Biologie und Gesellschaft. Extreme Größenordnungen bringen extreme Bedingungen mit sich, die unsere Alltagserfahrungen auf den Kopf stellen.

a. Die Physik der Extreme: Warum Tiefsee und Weltraum anders funktionieren

In der Tiefsee herrschen Bedingungen, die an außerirdische Welten erinnern. Der immense Druck von über 1000 Bar – vergleichbar mit dem Gewicht eines Elefanten auf einer Briefmarke – verändert die physikalischen Eigenschaften von Materialien grundlegend. Proteine denaturieren anders, Membranen verhalten sich ungewöhnlich, und selbst Wasser weist andere Dichteeigenschaften auf.

Im Weltraum wiederum dominieren andere Extreme: Vakuum, extreme Temperaturen und Schwerelosigkeit. Hier gelten plötzlich Gesetze, die auf der Erde kaum relevant sind. Oberflächenspannung wird zur dominanten Kraft, während Gravitation in kleinem Maßstab vernachlässigbar wird. Ein Wassertropfen verhält sich im Orbit wie ein schwebender Miniplanet, geformt allein durch seine eigene Kohäsion.

| Größenordnung | Dominante Kräfte | Beispielsystem |

|---|---|---|

| Subatomar (10⁻¹⁵ m) | Starke und schwache Kernkräfte | Quarks, Elektronen |

| Mikroskopisch (10⁻⁶ m) | Elektromagnetische Kräfte | Bakterien, Zellen |

| Menschlich (1 m) | Gravitation, Reibung | Alltagsgegenstände |

| Planetar (10⁷ m) | Gravitation, Corioliskraft | Erde, Atmosphäre |

b. Kollektive Intelligenz: Wenn viele kleine Teile große Entscheidungen treffen

Ameisenkolonien demonstrieren meisterhaft, wie kollektive Intelligenz durch Skalierung entsteht. Eine einzelne Ameise besitzt nur begrenzte kognitive Fähigkeiten, doch als Kolonie lösen sie komplexe Probleme wie die Optimierung von Nahrungsquellen oder die Konstruktion ausgeklügelter Neststrukturen. Dieser Übergang von individueller Beschränktheit zu kollektiver Kompetenz ist ein universelles Phänomen.

Neuronale Netzwerke – sowohl biologische als auch künstliche – funktionieren nach ähnlichen Prinzipien. Ein einzelnes Neuron feuert simple Signale, doch Milliarden zusammen erzeugen Bewusstsein, Kreativität und komplexes Denken. Das menschliche Gehirn verarbeitet visuelle Informationen 60.000 Mal schneller als Text – eine evolutionäre Anpassung, die die Überlegenheit paralleler Verarbeitung in großen Systemen demonstriert.

3. Kognitive Verzerrungen: Warum unser Gehirn Größen falsch einschätzt

Unser Gehirn ist evolutionär auf menschliche Maßstäbe optimiert. Wir können Entfernungen von einigen Metern gut abschätzen und Mengen bis zu etwa sieben Objekten simultan erfassen. Doch jenseits dieser Skalen versagen unsere intuitiven Fähigkeiten kläglich.

Die Weber-Fechner-Regel beschreibt eines dieser Grundprobleme: Unsere Wahrnehmung von Größenunterschieden ist relativ, nicht absolut. Der Unterschied zwischen 1 kg und 2 kg erscheint uns signifikant, während der Unterschied zwischen 51 kg und 52 kg kaum spürbar ist – obwohl die absolute Differenz identisch ist. Diese nichtlineare Wahrnehmung führt zu systematischen Fehlern bei der Beurteilung von Größenordnungen.

“Die größte Illusion unseres Verstandes ist die Annahme, dass unsere intuitive Wahrnehmung der Welt mit ihrer tatsächlichen Beschaffenheit übereinstimmt. Die Mathematik offenbart, dass die Realität oft kontraintuitiven Mustern folgt, die unserer Alltagserfahrung widersprechen.”

Exponentielles Wachstum überfordert unsere kognitiven Fähigkeiten besonders stark. Die berühmte Reisfeld-Legende – bei der sich die Menge Reis auf jedem Feld eines Schachbretts im Vergleich zum vorherigen verdoppelt – endet mit astronomischen Zahlen, die unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigen. Ähnliche Prinzipien finden wir in Pandemien, Zinseszinsen oder technologischem Fortschritt.

4. Die Muster im Alltag: Von der Natur zur Technologie

Die Prinzipien der Skalierung sind keine abstrakten akademischen Konzepte – sie manifestieren sich in unzähligen Alltagsphänomenen. Vom Design effizienter Transportsysteme bis zur Organisation sozialer Netzwerke: Überall finden wir dieselben grundlegenden Muster wieder.

a. Bienenstaat und Aktienmarkt: Verblüffende Parallelen

Ein Bienenstock und der Finanzmarkt scheinen auf den ersten Blick nichts gemeinsam zu haben. Doch beide Systeme zeigen erstaunlich ähnliche Verhaltensmuster:

- Schwarmintelligenz: Bienen treffen kollektive Entscheidungen über neue Nistplätze durch

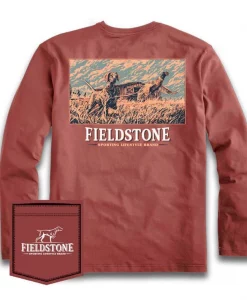

Fieldstone Adult Flush Long Sleeve T-Shirt #443LS

Fieldstone Adult Flush Long Sleeve T-Shirt #443LS